コラム

《インドの大地 2000年取材》

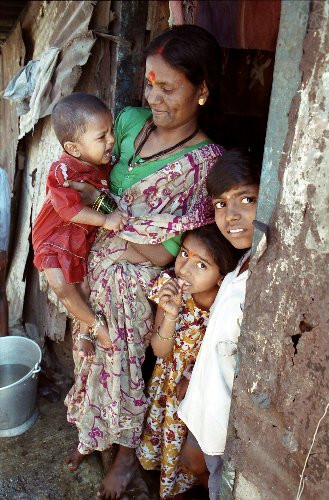

【写真①】インド最大の商業都市ムンバイ近郊のスラム街に住む母子。政府の配給食料で飢えをしのいでいた(2000年3月)

【写真②】インドの穀倉地帯パンジャブ州南西部での塩害農地。白い塩がふき、「作物は何も育たない」と農民は嘆く(2000年3月)

悠久のインド。死生観をも変えてしまうという摩訶不思議な地に、ずっと憧れ、一度は行きたいと思っていた。

その念願が42歳にして、2000年にかなった。日本農業新聞の年間キャンペーン報道「アグリ世紀」の一環で、取材記者として、インドの大地をめぐるチャンスがやってきた。インドはこの年に人口が10億人に達した。「アジアの巨像」といわれる同国は人口爆発が続くが、食料自給を果たして続けられるのか――。世界、そして日本の食料確保にかかわる大テーマだった。

でも、この取材は13年も前のもの。記憶は徐々に薄れ、日々の忙しさにかまけ、インドは忘却の彼方にいってしまっていた。

それがどういう因果のめぐり合わせか、取材カメラマンを未経験なのに昨秋に写真部長兼務となり、当コラムを書く順番が来てしまった。さて、どんな写真にまつわるコラムにしようかと思案。その挙句に思いついたのが、インドだった。本紙にも縮刷版があり、当時の「インドの大地 ~食料自給の苦闘」の連載記事をめくっていくと、にわかにインド取材の感触が蘇ってくる。

3月。生暖かい風がまとわりつく。デリー空港の到着ロビーに出ると、見知らぬおじさんの手がすっと伸びてきて、親切にも重いスーツケースを黙って転がしてくれる。迎えの車のトランクに入れるやチップをせがまれ、やっと「施し」の意味が分かった。その後も手荒い洗礼は容赦なかった。それでもインドはどれだけ好奇心があっても足りず、圧倒的におもしろかった。

農村での写真撮影。農民にカメラを向けても嫌がらない。それどころか俺をどんどん撮ってくれ言わんばかりに、カメラのレンズを覗き込むようにポーズをとる。だから、「カメラ目線の写真ばかりだな」と困る。まごまごしていると、いつのまにか人だかりに囲まれてしまう。物珍しさからか、人が湧いて出てくる。ボロ着の子どもたちの物乞いは凄まじい。這う這うの体でチャーターの車に乗り込んで逃げ出すのが常だった。

その車(カブトムシのようなインド国産車)も毎日故障しては、途中で修理工場に寄った。その都度、急ぎの修理費を払わされた。本当に故障していたかどうかは定かではない。きっと騙されていたと思う。

狙っていた写真がある。インド北西部ハンジャブ州での「塩害農地」。農民が「死の粉」と恐れる白い塩がふいた農地のことで、作物はまともには育たない。インドの食料生産を危うくする大敵で、近代農業のあだ花というべきものだ。

少々解説すれば、ここパンジャブ州は1960年代後半からの「緑の革命」による稲・小麦の高収量品種の導入で、食料増産体制が整い、国内一の穀倉地帯になった。ただ、この「奇跡の種子」にはセットとなる化学肥料、農薬が不可欠。さらに、稲・小麦の増産には灌漑(かんがい)水が必要で、地主農民は借金してでもせっせと深い井戸を掘り、地下水のポンプアップにしのぎを削る。「水は金なり」で、大地を潤す水さえあれば稲・小麦の増産で大儲けできる。しかし、そのしっぺ返しはまた大きい。灌漑水は再び地下に潜り、土中の塩類を溶かしながら標高の低い同州南西部の農地に集まる。そして、雨期に塩分の濃い地下水で水浸しになる農地が増加。その水が乾期に蒸発するたびに、農地に「死の粉」の塩が残されるというわけだ。

その不毛の塩害農地を見つけ、困り果てる農民を入れた写真を簡易デジタルカメラで撮影。記事を書き、写真も携帯送信機をつかって現地から送稿。大国インドの近代農業の陰を伝えるもので、本紙1面トップで掲載された。というものの、写真送稿には苦労した。小さな田舎町の電話所からは幾度試しても国際回線につながらない。結局、車を夜通し走らせてデリーに戻り、大きなホテルに頼み込んでやっと送ることができた。その簡易デジカメは、インド南部の農村取材中に紛失(盗まれたと思う)。一矢報いるべき、帰りのデリーの空港で警察に「空港内で盗まれた」と方便し、フライト直前まで粘って盗難証明書を渋々書いてもらった。海外旅行保険の保証金で、写真部にはカメラ紛失をかろうじて許してもらった。

「俺はお前をだます。だから、お前も俺をだましてもいい」「俺はお前を差別する。だから、お前は他の者を差別すればいいじゃないか」――そんな妙なインド流にちょっと馴染んでしまったかも知れない。儒教の国では理解できないことだが、人間のあるがままの本質に寛容で実は自然なことなのかも…。そんな禁断の想いまで、思い返してしまった。