コラム

《ゴッド・ハンド》

国立競技場、正式名称「国立霞ヶ丘陸上競技場」が2014年7月から2015年10月にかけて解体され、2019年3月には現在の約5万4000人収容から8万人収容の全天候型ドームスタジアムに生まれ変わる。

現在の競技場は1958年3月に竣工し、1964年に開催された東京オリンピックのメインスタジアムとして使用された。以後、陸上、サッカー、ラグビーなどで幾多の名勝負がこの場所で繰り広げられてきた。

その中で、カメラマンとして忘れることができないのが1991年に開催された東京世界陸上だ。当時私は30歳で、先輩のベテランカメラマンと後輩の3人で大会を取材することになった。陸上競技を撮影するのは初めてといってよいほど。期待と緊張で胸が高鳴ったのを覚えている。

大会は8月23日に開幕し9月1日に閉幕するまでの10日間。競技は朝から晩まで行われ、交代で取材に当たった。近接する東京都体育館に報道陣の控室があり、休憩時には皆そこで雑魚寝した。その風景を「マグロの打ち上げみないだな」と表現した人がいて、うまいことを言うなと感心した。

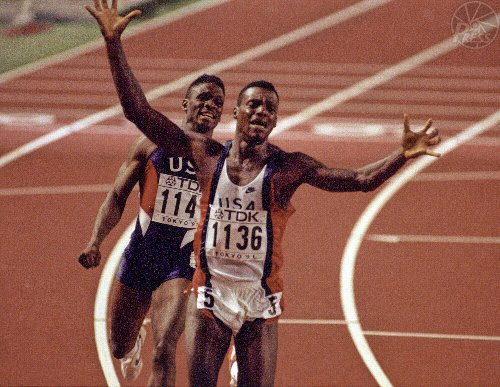

この大会では男子100㍍、400㍍リレー、男子走り幅跳びの3種目で世界新記録が誕生したが、私はそのうち2つの現場に立ち会うという幸運に恵まれた。物語はそのうちの一つ、8月25日の日曜日、男子100㍍決勝だ。

この年の全米陸上で9秒90の世界新を樹立したリロイ・バレルと、ロス五輪、ソウル五輪の金メダリスト・カール・ルイスの世紀の対決だ。バレルは24歳、ルイスは私と同じ30歳だった。

ゴール延長線上にあるスタンドで400mm/F3.5(だったと思う)を構えた。ニコンF3だったかF4だったかは失念したが、カメラボディーを握る手が震えていた。各ランナーたちと同様に大きく深呼吸した。

19時5分、ピストルが鳴った。5コースのルイスが出遅れた。スタートは悪かった印象があるが、このレースもそうだった。3コースのバレルは下馬評通り飛び出した。ぐんぐんと加速し、30㍍でトップに立った。50㍍、ルイスはまだ6、7番手だ。このままバレルが世界新記録でゴールするはずだった。しかしルイスはここから風になった。残り5㍍で一気にバレルを抜き去った。

「9秒86」

世界が揺れた!奇跡の世界新記録だった。そして2位のバレルから6位のスチュワートまでもが9秒台をマークした。私には9秒86が1秒間か2秒間の出来事に思えた。

ある会社に伝説のカメラマンがいて“ゴッド・ハンド”と崇められていた。「ピントは眼で合わすんじゃない。手で合わすんだ」というのが口癖だった。異名はそこからきている。ゴッド・ハンド氏は陸上100㍍で撮影した36コマすべてにピントがきていたそうだ。氏の社の後輩カメラマンが教えてくれた。このレースが終わった時、それがいかに神業に近いかがよく理解できた。

36コマも押せないのだ。ピントを戻している(ニコン製レンズ)うちにレースは終わってしまった。

私がかろうじてシャッターを切ったのが18コマ。そのうちピントが合っているのがわずか4、5コマだった。デスクも困った表情をしていたが、怒りはしなかった。申し訳ないとは思ったが、これが実力だった。ゴール直後のルイスがメーン写真となり、1面を飾った。(=写真)ピントがきている4コマを2面でレース展開用に並べた。

この翌年にバルセロナ五輪が行われ、その大舞台で雪辱を果たそうと思ったが、“出場”はかなわなかった。あの日を最後に100㍍を撮影することはなかった。私が“ゴッド・ハンド2世”と呼ばれることもなかった。