コラム

6月のコラム

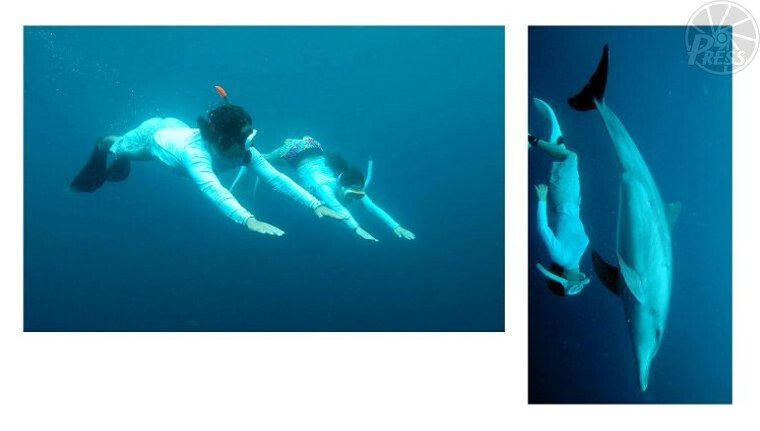

上半身をウェーブするように潜る。力が抜け不思議と息が苦しくならない

潜る人自身がリラックスし余裕があると、イルカも近寄ってくる

(2009年、御蔵島で)

移植され70センチほどに育つアマモ。貝殻島のコンブに比べればスケールは小さいが、魚たちのゆりかごとなり、光合成も行うため生物資源の増加に貢献する

(2010年、横浜市金沢区で)

小笠原父島の約35メートルの海底に沈む旧日本海軍の駆潜艇(くせんてい)と、水中取材中の読売新聞写真部潜水取材班。太平洋戦争の痕跡が、ほぼ原型のまま戦後70年も残っていた。長さは50メートルほどある(2014年12月)

1966年2月、東京湾羽田沖に全日空機ボーイング727が墜落。

発見された機体を読売写真部の2人のスタッフが水深約20メートルまで潜り撮影した。3枚の機体の写真とともに社会面にはルポが掲載された。透明度は悪く、駆潜艇の写真ほど離れた距離からの撮影は不可能だった。垂直尾翼の「ALL NIPPON AIRWAYS」の文字をどうにかとらえることができた。

写真記者の取材領域は陸上に限りません。昨年秋、戦後最大の火山災害となった御嶽山の水蒸気噴火では、山頂付近へのアクセスは自衛隊、消防、警察などによる捜索・救助活動に限られ、メディア各社はヘリからの取材でその様を連日伝えました。

一方、四方を海に囲まれ、川や湖とともにその資源の恩恵に多くをあずかる日本では、珍しい水中の生物や自然環境の様子も多くの人々の関心事です。また生活や活動の拠点は水辺にも多く、自然災害や事故が発生することもあります。読者にその現場を伝えるためにも、水中取材のできるスタッフの養成が欠かせません。安全に潜る技術の習得

とともに、業務として行うためにも潜水士の国家試験にも合格しなければなりせん。

私は1982年の入社ですが、2年後に異動となった初任地の北海道で、素潜りから習い、スキューバ潜水免許と潜水士免許を取得しました。その資格は単に写真を撮ることだけに生きたのみならず、海洋やその環境、生物全般に興味を向けてくれたと、今も大変感謝しています。特に素潜りの経験は、その原点だったのではないかと強く感じているこのごろです。その背景とともに、潜水のあれこれをお話ししましょう。

札幌赴任から1年以上たった1985年6月、当時のソ連が「領海」と主張する納沙布岬沖の貝殻島周辺海域で読売独自の水中取材が許可され、取材班に加わることができました。毎年6月の数日間、同島周辺でコンブ漁が解禁されるのにあわせ島周辺での水中取材も行ないました。

灯台のある周辺は霧に包まれることが多く、水深は5メートル程度。流れも早い上に水温は6度しかありません。しかしプランクトンが雪のように目の前を絶え間なく流れ、長さ10メートル

にも育ったコンブが真横になびきます。ハナサキガニやクリガニがコンブから飛び出す様は、サンゴの海とも明らかに違います。資源の豊かな北の海を象徴するその光景は今も忘れることができません。

海洋環境への興味を抱いた原点は、スキューバダイビングのライセンス取得をする前に習った素潜りに見いだせます。当初、息を長く持たせようとしても、すぐに苦しくなり浮上してしまいます。そこで石狩湾でホッキ貝を探す練習をしたりしました。

あれから30年。先月、東京・新木場の25メートル室内プールで、イルカのような動きの素潜りを学ぶ教室に6年ぶりに参加しました。そこで初めて、25メートル先の壁までごく自然に泳ぎ切ることができたのです。

この泳ぎは、先生を務める知り合いのフリーカメラマン、作山孝司さん(45)が長年のドルフィンスイムから学び、独自にあみ出した泳法です。普通のシュノーケリングと同様、3点セットの水中マスク、シュノーケル、足ひれを付けます。異なるのは手を前方に広げ、潜行する点です。このままお尻を突き上げ、上半身を意識してウェーブさせる――。すると自然に前に進み出すのです。

ドルフィンキックとも違い、下半身には力を入れない。雑念を排し水との一体化を意識すると、不思議と息が長く続くのです。余計な力が入らないからでしょう。さらに2人一組でコース内で手をつなぎ、一人が目を閉じ、目を開けているもう一人と一緒に同じ動作を試みると、一人では苦しくなって水面に浮上した時がうそのように、25メートルの距離も苦にならなかったのです。

自然のイルカと一緒に海でふれあう「ドルフィンスイム」を初体験しようとする人たちが、この教室に来ます。親子で来る方もいらっしゃいます。私は6年前、この自然体の潜りを初めて経験し、神奈川県内でのアマモ移植で浅場の資源回復を試みる現場の潜水取材をしました。ハウジングカメラを所持しても素潜りの息が長く続き、効果を実感できました。スキューバダイビングによる取材でも、必ず生きてくると思いました。

スキューバダイビングは圧縮空気を吸えることで長時間、より深い水深の現場に行くことができます。新聞や通信社、テレビ各社の写真部や映像部の中でも、読売新聞は、早くから取材に取り入れてきた会社の一つです。現在は若手が少ないですが、昨年暮れには小笠原諸島の父島で、戦後70年も水深35メートルの海底に横たわる、南洋で貨物船の護衛任務にあたった旧日本海軍の駆潜艇(くせんてい)の撮影に40歳代中心のスタッフで臨むなど、企画を中心に潜水取材を行っています。

読売新聞は1964年から70年代にかけて深海潜水作業船「よみうり号」を所持し、日本各地や豪州などでの海洋調査にも力を入れてきた歴史もあります。事故で沈んだ航空機や船舶の水中取材にも果敢に挑んでいます。1966年2月の全日空機羽田沖墜落事故では、海上自衛隊の協力を得て、大先輩の写真記者が連日、東京湾羽田沖の海底に沈んだ機体の独自取材を行い紙面化しています。この事故では札幌雪祭り観光帰りの方が多数亡くなりました。

50代後半にして改めて「自然体で行う潜水」を学び、〈柔(じゅう)よく剛(ごう)を制す〉の言葉を思い出しました。これからも様々な分野の写真報道でこの精神を忘れず、広い意味で水中一般に関心を向けてくれる部員の育成に務めていきたいと思っています。

2015年6月